Literatura. Novela. Política. Historia. Crítica.

Por Flavio P. Sabbatius.

(Fragmento de mi impublicada novela Memoria del Paraíso…)

En 1981 había muerto Leonid Brezhnev, el Zar. Su funeral fue transmitido, en vivo y en directo desde la fría Moscú, por el Noticiero. No dejó de tener cierta grandeza el desfile, a hombros de sus provectos camaradas, del ataúd abierto donde se exponía a la curiosidad mundial el hierático rostro del cadáver, lo que daba a la ceremonia cierto aire de funeral vikingo.

Brezhnev fue sucedido por Andrópov, jefe de la KGB, casa matriz de nuestro G-2. Pero este (Andrópov) murió misteriosamente poco tiempo después, siendo sustituido por otro viejito, Chernenko, que también pasó a mejor vida a los pocos meses. Por ello, los rusos, siempre tan simpáticos, inventaron un chiste que decía:

—Usted ha sido nombrado Secretario General del Partido Comunista de la Unión Soviética. Nuestro más sentido pésame a sus familiares…

Tras el deceso de Chernenko, pasó a ocupar el trono de Iván el Terrible un desconocido, un tal Mikhail Gorbachev.

Aquel hombre nuevo se encontró con que sus predecesores habían metido a la Madre Rusia en una versión centroasiática e islámica de Vietnam, al asaltar con sus tropas especiales, con alevosía y nocturnidad, al vecino Afganistán y fusilar sumariamente a su presidente, para imponer en su lugar al secretario general del Partido (supuestamente) de los Trabajadores de Afganistán. Pero ni Brezhnev, ni los que le sucedieron, contaron con la terquedad de los trabajadores de Afganistán, que (con la pequeña ayuda de la CIA) se organizaron en guerrillas de mujahidines islámicos y empezaron a matar rusos a diestra y siniestra en el nombre de Alá, y a plagar de mutilados a los hospitales de Moscú, Leningrado, Kiev, etcétera, de una forma que no se veía desde los tiempos de Hitler.

Al mismo tiempo, una extraña enfermedad pareció acometer a la maquinaria aparentemente invencible de la industria soviética. Mermaron de modo alarmante los rendimientos y la calidad de la producción, y se detuvo ostensiblemente un progreso que a inicios de los años 60 parecía incontenible, según la propaganda del periódico y el noticiero. Además, el sordo descontento que durante decenios había ahogado tan eficientemente la Cheka, la NKVD y la KGB, distintos collares usados por el mismo perro de presa, comenzó a aflorar espontáneamente, en forma de activistas defensores de los derechos humanos, tema que puso de moda pocos años antes el presidente Carter, quien, si bien en muchas cosas habrá sido un zonzo, en ese detalle fue genial. Y se empezó a hablar públicamente de infernales campos de concentración en Siberia, de atroces masacres y de la dulce vida de los dirigentes, la nomenklatura, que es como llamaban en la Madre Rusia a los camajanes.

El nuevo joven monarca (estaba solo en sus 50) evaluó la situación y diagnosticó que el sueño comunista estaba enfermo de deshonestidad propagandística. Todo había sido un equívoco desde el principio. Desde el mismo principio, el presunto movimiento liberador de los trabajadores del mundo se contaminó con la mentira maquiavélica inherente al quehacer político, produciéndose un extrañamiento entre la verdad y los intereses del movimiento, que llegó a ser total.

Lo que “Ma” y “Engue” (1) habían concebido, como el colofón del desarrollo capitalista en los países más desarrollados, fue impuesto a la brava por Lenin en un país feudal que, además, cargaba en su herencia con el pesado legado despótico, tragatierras y avasallador de los khanes mongoles, quienes lo habían inoculado junto con su material genético a los principados de la Rusia. Después de someter a sus conquistadores mongoles, los rusos crearon un imperio mucho más grande todavía que el de Gengis Khan; derrotaron a Napoleón; se tragaron a Polonia y amenazaban continuamente con hacer lo mismo con el resto de Europa.

Nunca hubo tal poder de los trabajadores, sino que se sustituyó a la aristocracia zarista y a la raquítica burguesía industrial rusa por una casta de funcionarios partidistas, burocráticos y militares que continuaron viviendo a costa del trabajo de los supuestamente dueños del poder, y decidiendo todo lo que estos debían hacer, igual que antes.

Teóricamente se suprimió la libertad para los burgueses, pero de hecho se eliminó para todo el mundo, incluso para la propia nomenklatura, que debía medir muy bien sus palabras y hasta sus pensamientos, si es que deseaba conservar sus privilegios y hasta su cabeza, pero muchas veces ni así lo lograba. Y la hipotética vanguardia del proletariado se integró con entusiasmo a la lógica maquiavélica de la Política Internacional de Bloques Imperiales, y llevó dicho arte a un nivel de perversidad que hubiera hecho enrojecer de envidia y ridículo al autor de El Príncipe.

Mientras inundaba al planeta de simpatía, propaganda y promesas de un mundo mejor, Stalin dejó chiquiticos en crueldad, paranoia y despotismo a los Grandes Khanes tártaros descendientes de Gengis Khan, o a cualquiera de los zares, empezando por Iván el Terrible, pasando por su héroe cortacabezas Pedro I el “Grande” y terminando por el pobre tarado de Nicolás II.

Mientras exterminaba impunemente a millones de agentes supuestos o reales del imperialismo, y se proclamaba campeón del antifascismo, Stalin pactaba secretamente el reparto del mundo con Hitler. Pero como tantas veces le ocurre a los grandes hijos-de-su-mamá, el bigotón de Stalin sobreestimó su propia maldad, y subestimó la locura del tipo del bigotico. Y mientras el del bigote grande ignoraba (o purgaba) a los que le advertían y aseguraba que Hitler respetaría religiosamente su pacto entre bandidos, este último acumuló los tanques necesarios para engullirse en tres meses la mitad de Rusia. Y no se la tragó toda porque aquel era un disparate comparable al de una hormiga tratando de devorar un elefante. Lógicamente, la hormiga se empachó y reventó.

Stalin, con la pequeña ayuda de sus feroces enemigos de clase, los imperialismos yanqui e inglés, aplastó a la Alemania nazi, conquistó Europa Oriental y Central, y penetró heroicamente en las islas Kuriles, en Manchuria y en Corea del Norte, pero solo después que los yanquis le habían zumbado la Bomba Atómica a los japoneses, a pesar de lo cual hubo que aguantar que en nuestras lecciones de historia nos dijeran que esa intervención oportunista fue la que marcó la derrota del Japón, y no los cuatro años de lucha de los yanquis en el Pacifico (con bomba atómica y todo), mientras los rusos, hasta el último momento, respetaron cuidadosamente su pacto de no-agresión con Hirohito. Entonces sí pareció que realmente los días del capitalismo estaban contados. Entre 1945 y 1985, este no hizo más que retroceder en todas partes, ante una ola de revoluciones y de propaganda, que aseguraba que todos aquellos a los que en esta vida les había tocado el lado estrecho del embudo alcanzarían la Felicidad Absoluta derrocando y expropiando a los dueños de los medios de producción.

Pero con una perversa terquedad, ninguna de las revoluciones triunfantes logró hacer nada diferente a lo que habían hecho los rusos. En ningún lugar los humildes, en tanto tales, tomaron el poder, sino solo algunos de los más avispados de ellos. Peores aún que estos (como siempre pasa) fueron los renegados de la propia burguesía vencida que se las arreglaron para nuclearse en nueva casta dirigente, estableciendo feroces y cerradas dictaduras del proletariado. Y a medida que, al paso de los años, la gente iba tomando conciencia de que todo aquello del Poder del Pueblo era una gran falacia, el entusiasmo comenzó a mermar alarmantemente. La gente comenzó a murmurar, primero muy bajito, y después en voz más alta, puesto que la verdad, como los ahogados, tiene la inconveniente costumbre de arreglárselas para salir a flote a través de la más espesa capa de mentiras, y cada día era más evidente la distancia que mediaba entre lo que proclamaba a diario la prensa o la propaganda y lo que realmente ocurría. Hasta que un día, aquel afán de silenciar todo lo que no convenía, y de disfrazar la verdad, se volvió contra sus creadores.

La gota de agua que colmó el vaso fue el bombazo de Chernobyl.

Aunque el Noticiero [Nacional de Televisión] y el periódico [Granma] no se cansaban de repetir que las centrales nucleares soviéticas eran perfectas y cien por ciento confiables, y que las averías eran patrimonio exclusivo de los atrasados capitalistas, un día explotó un reactor en una central soviética. Pero como siempre se había dicho que eso no podía ocurrir, no se creyó oportuno divulgar el hecho. En consecuencia, la radioactividad, en una dosis doscientas veces mayor que la de la tan cacareada bomba de Hiroshima, tuvo todo el tiempo que quiso para divertirse destruyendo el ADN de toda la población vecina, condenando irreversiblemente a venideras generaciones de ucranianos, rusos y bielorrusos, antes de que el Partido decidiese que era necesario admitir que las centrales nucleares soviéticas también podían romperse y se sacase el asunto a la luz pública, intentando rectificar el error.

Gorbachev comprendió que seguir aferrado a la mentira oficial era correr a una muerte cierta, e hizo un intento desesperado de salvar su negocio sobre bases nuevas. Proclamó la renuncia a la mentira, bajo el principio de la Glasnost o transparencia, en el supuesto de que quien tiene la razón no tiene por qué temer a decir la verdad. Y declaró que para salvar al Socialismo del estancamiento, había que reestructurarlo. La Perestroika, o reestructuración, fue la bandera de lo que pareció ser una nueva revolución que sí encontraría realmente el camino a una sociedad más justa.

Se abrieron los archivos de Stalin. Se sacó a la luz pública su villanía y la de sus sucesores, incluyendo al señor Brezhnev. Y se empezó a llamar a las cosas por su nombre. Se señaló con un dedo acusador a los descarados privilegios de la nomenklatura, término que desde entonces se hizo familiar en muchos países, mostrando a los que tenían ojos para ver que la hipotética igualdad, el supuesto poder de los trabajadores que la propaganda pintó durante setenta años, era un cuento de camino viejo. Fueron nada menos que los mismos trabajadores, los mineros de carbón, del Donbass, los primeros en armar la tremenda bronca que obligó a Gorbachev a pasarles la cuenta a los funcionarios y dirigentes de las plantas carboníferas. Ya antes los obreros de los astilleros de Gdansk, en Polonia, habían retornado a la época en que los trabajadores se organizaron en sindicato. Pero, en este caso, según la lógica comunista, para defenderse de sí mismos. El Sindicato Solidaridad, integrado por obreros, se enfrentó al Partido Obrero Unificado Polaco, integrado por funcionarios y militares.

Asimismo, Gorbachev admitió por primera vez que los koljoses y sovjoses, creados sobre la sangre y los huesos de millones de campesinos masacrados durante la colectivización forzosa, eran una reverenda porquería improductiva, y se habló por primera vez de repartir la tierra a los que la trabajaban, como había prometido el Comandante en 1959.

Aquello fue como un deshielo que pareció llevar un cálido viento primaveral a todo el mundo, y especialmente a los demás integrantes del bloque [soviético]. Los intelectuales, tanto tiempo oprimidos, resultaron especialmente sensibles a aquel cambio de timón. Algunos escritores soviéticos de ciencia-ficción, como los Strugatski, se habían adelantado al deshielo, haciendo veladas alusiones a su realidad cotidiana en un marco tan aparentemente inocuo como el de otro planeta.

Y, curiosamente, dos de las publicaciones más desprestigiadas de la propaganda soviética que circulaban en La Habana, los periódicos Sputnik y Novedades de Moscú, se convirtieron en los heraldos de la nueva era, en páginas donde los escritores y periodistas la emprendieron furiosamente contra todo el viejo e inmenso castillo de la mentira y la propaganda, que se resquebrajaba desde sus cimientos.

En el Paraíso cubano, aquel asunto de la Perestroika y la Glásnost no tuvo mucha resonancia inicialmente. Las publicaciones soviéticas, en las cuales se daba noticia de los nuevos acontecimientos, habían tenido hasta el momento tan poca popularidad que se ponían amarillas en los kioscos. Pero un día mi amigo el Yoni fue a comprar, con la idea de sustituir el desaparecido papel sanitario, un número de Novedades de Moscú (al que la gente llamaba NoVerdades de Moscú), porque el papel periódico soviético era un poquito más suave que el cubano, y se le ocurrió ponerse a leerlo en el baño. Cuando vio el contenido de los artículos, se levantó a escape del inodoro, sin dar al papel el destino que tenía previsto, y salió corriendo para mi casa, a mostrarme aquel insólito documento…

En pocos días, hubieran tenido que darle un premio al que viera una Novedades o una Sputnik muerta de risa en un kiosco como hasta entonces, porque la avidez por la literatura soviética rompió todos los récords. Y sucedió lo increíble, pues la gente comenzó a hacer con aquellas publicaciones lo mismo que hasta el momento había hecho con las Selecciones yanquis, los discos de los Beatles o los libros disidentes, pasándolas de mano en mano como cotizada mercancía, cuando poco tiempo atrás apenas se les consideraba dignas de sustituir al desaparecido papel higiénico. Lo mismo sucedió con el librito de Gorbachev La Perestroika y la nueva mentalidad para nuestro país y para el mundo.

Aquello tuvo consecuencias. Alguna gente en el Paraíso creyó que era realmente posible construir el socialismo diciendo la verdad, actuando honestamente y sin aplastar ni matar a los que pensaran distinto.

A algún literato se le ocurrió recordar en El Caimán Barbudo, semanario cultural de la UJC, que en el socialismo los funcionarios habían eliminado la libertad de creación artística. Y no pasó nada.

A otro, le dio por comenzar a hablar bien de los proscritos músicos de rock. Y no pasó nada.

En alguna emisora de radio, un productor puso una vieja canción del largamente prohibido Santana. Y no pasó nada.

A algunos estudiantes en la Universidad se les ocurrió hacer un homenaje a John Lennon en el octavo aniversario de su muerte. Y no pasó nada.

Un escritor publicó un relato nostálgico en el cual se describían las persecuciones de la UJC contra los estudiantes que deseaban usar pelo largo y oír a los Beatles. Y no pasó nada.

Luego entonces, pensamos todos, las cosas estaban cambiando realmente.

Y un viento de esperanza empezó a acariciar a los que tenían las suficientes luces para preocuparse por algo más que de los avatares de la vida diaria. Un cambio trascendental estaba cerca. Necesariamente, si los que llevaban setenta años en el asunto habían llegado a la conclusión de que había que cambiar, el cambio era inevitable.

Una nueva “estrella” surgió por entonces en el escenario político del Paraíso.

Robertico Robaina, recién electo secretario general de la UJC, exhibía en su expediente el clásico récord de hijeputadas, arribismo y adulonería, que era común en cualquier dirigente que aspirara a alcanzar tan alto cargo. Sin embargo, el viento primaveral de la Perestroika pareció sacudirlo, y en un raramente polémico congreso de la UJC, lo vi atreverse a lo que ni Carlos Rafael, ni “Cuchara” Dorticós, ni Ramiro Valdés, ni nadie, se habían atrevido en su vida. Robertico osó intentar hacerse respetar por el Comandante en público.

El Comandante, en cualquier actividad menos en las cumbres, solía hacer gala públicamente de la más soez falta de educación. Acostumbraba interrumpir intempestivamente, de forma chocante, a cualquiera que estuviese hablando, inclusive a los más encumbrados dignatarios de su Gobierno, independientemente de su edad, su sexo o su rango, si decía algo que a él no le gustaba, o incluso aunque le gustase, solo por joder. Y, por supuesto, sin que nadie osara ni pestañear. El viejo desmadrado de Carlos Rafael, en cierta ocasión en que se discutía en la Asamblea Nacional cierto nuevo Código Civil, se atrevió a disentir del Comandante, que pretendía apoderarse de la parte que le tocara en herencia familiar a quien escapara del Paraíso. Cuando el pobre Carlos Rafael comenzó tímidamente a insinuar que era más justo que la parte del “prófugo” se repartiese entre los demás parientes que permanecían en el Paraíso, el Comandante lo mandó a callar a espetaperros, sin tener en cuenta ni las escasas canas que todavía contorneaban la calva del viejo comunista, ni de que él mismo lo había nombrado para presidir la redacción del nuevo código, ni que la discusión se estaba transmitiendo en vivo y en directo por televisión. Carlos Rafael, humillado, bajó la cabeza.

Pero Robertico parecía de otra pasta. Durante el Congreso de la UJC, al ser cortado abruptamente en una discusión por el Comandante, estiró con dignidad su corta estatura, mientras respondía en vivo y en directo ante las cámaras:

—¡Espérese un momento, Comandante, que todavía no he terminado de hablar!

El Comandante, atónito por tamaña irreverencia, por primera vez en su vida se quedó callado.

Aquello convirtió a Robertico de la noche a la mañana en el héroe de muchos jóvenes. Muchos comenzaron a ver en él al futuro Gorbachev cubano.

A todo aquello se unió el escándalo de la suerte corrida por su antecesor en la dirección de la UJC, el celebérrimo Landy.

Landy era uno de los niños lindos del Comandante, fundador y miembro de su grupo de apoyo, y luego designado jefe de la aeronáutica civil, aunque no supiera ni papa de aviones.

Landy llevaba un regio tren de vida, ni más ni menos que cualquier camaján de su alcurnia. Pero por razones más allá de la comprensión de los simples mortales, un día el Comandante decidió hacerle un proceso por corrupción, el primero en la historia del Paraíso, a semejanza de los que estaban teniendo lugar en el país de la Perestroika.

Y por primera vez, los inocentes habitantes del Paraíso recibieron información oficial acerca del boato de la vida de la clase dirigente, ilustrada por fotografías y algunas tomas fílmicas de las fastuosas mansiones de Altahabana, el Nuevo Vedado o las Playas del Este; la flotilla de carros; los equipos electrónicos ultramodernos y la cuantiosa fortuna en dólares de que disponía el tal Landy, que salió sentenciado a 20 años de prisión. El Comandante y su hermanito estallaron en diatribas contra la “exigua minoría” de miembros de la dirigencia que llevaban aquel tren de vida. Muchos inocentes creyeron que realmente se iniciaba una cruzada de adecentamiento, y que de una vez por toda la clase dirigente sería realmente obligada a ponerse a la altura de los sacrificios que el Comandante y su corte exigían al pueblo para poder construir el socialismo.

Pero los mejor informados no podían imaginarse cómo podría hacerse tal cosa, si no había existido ni existía miembro alguno de la camajanía que no viviese la dulce vida. Hubiera tenido el Comandante que dar el ejemplo por sí mismo, adoptando un humilde tren de vida y renunciando a sus cincuenta mansiones secretas, a sus yates de lujo y a sus cotos de caza con rinocerontes, búfalos y otros animales exóticos traídos expresamente del África para su solaz. Pero ya estaba muy viejo para eso.

Lo más irónico del asunto fue que el jefe de la Policía del Paraíso, un tal general Pascualito, al que el Comandante encomendó personalmente la vigilancia y la colección de evidencias acerca de la corrupción de Landy, fue encarcelado dos años después por razones similares. Pero esa es otra historia.

Los atisbos de transparencia llegaron al extremo de que se estableció un programa de televisión en el cual determinados ministros y funcionarios debían mensualmente exponerse a preguntas de los televidentes por vía telefónica, en vivo y en directo.

Una noche, Claudia y yo vimos con asombro a un elegante y bien nutrido ministro de la industria eléctrica acosado por un televidente desde Holguín. Este se atrevió a decirle que al pueblo no le interesaba oír, otra vez, el cuento de los logros, sino alguna solución a lo precario de las condiciones de vida de los trabajadores, sus privaciones y sufrimientos, pero que eso evidentemente no lo sufrían los compañeros ministros. Todos vivían demasiado bien para preocuparse de esas cosas.

No se sabe si fue por un rapto de sinceridad, o si quedó confundido por el inconcebible alegato, pero al ministro no se le ocurrió otra cosa que soltarle sin ambages que aunque teóricamente los obreros fueran la clase dirigente en un país socialista, nadie debía ser tan tonto como para creer que en ningún lado un ministro vivía, ni podía vivir, igual que un obrero.

El ministro fue destituido el lunes siguiente, y desapareció de la escena. Igual pasó con el programa de televisión.

Por aquel tiempo, en uno de sus periódicos ataques maniacos, al Comandante le había dado por ocuparse de los problemas bancarios y financieros del Tercer Mundo. Se enfrascó en una cruzada contra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y todo aquél a quien se le hubiese ocurrido prestarle dinero a algunas naciones tercermundistas, de las que no se sabía qué habían hecho con toda aquella plata, y ahora no encontraban cómo pagar sus deudas.

Tan ocupado estaba en su nuevo rol bancario, que había dejado los asuntos del país en manos de los funcionarios, los que por primera vez pudieron hacer algo sin la orientación directa del Comandante. Surgió así la posibilidad de que por fin el país empezara a funcionar con “espontaneidad”, cada uno ocupándose de lo que más o menos sabía, sin tener que esperar a que el Comandante decidiese si en una finquita del Cullují se sembrarían plátanos o boniatos. Y los funcionarios, entusiasmados por su nueva libertad, acuñaron una consigna que rezaba:

¡COMANDANTE EN JEFE, COMBATA! ¡SU RETAGUARDIA ESTÁ SEGURA!

Fátima, una amiga de Claudia, que decía tener muy buenos contactos en el Comité Central, llegó un día con la noticia de que el cambio trascendental estaba al producirse.

—Me enteré de muy buena tinta que en el próximo Congreso del Partido, el Comandante va a abandonar la Dirección del País para dedicarse exclusivamente a asuntos de política exterior. Parece que también nosotros tendremos Perestroika.

Durante varios meses pareció que así sería.

Cuando al poco tiempo, el Comandante emprendió su periódico viaje ritual hacia Moscú, todos pensamos que su misión era cuadrar con Gorbachev el curso de las reformas democráticas que todo el mundo ansiaba. Pero cuando vi que después siguió con rumbo a Corea del Norte, aquello me pareció un nefasto signo de mal agüero. Todo el mundo sabía que aquel país era el más abyecto laboratorio de degradación y automatización humana que se mantenía en funciones sobre el planeta.

En cierta ocasión me cayó en las manos una revista Corea de Hoy. Lo que vi en ella me hizo concebir el horror más profundo por aquella sociedad. Era aquello el culto más aberrante a un ser humano viviente que se hubiese visto desde los días de Tutankamen. Un artículo reportaba la consagración como monumento nacional de un árbol bajo cuya sombra el Gran-Líder-Padre-Camarada-Kim-Il-Sung derrotó a un niño japonés en un combate de karate cuando tenía nueve años. Otro mostraba una nueva y colosal estatua faraónica de bronce dorado erigida al mencionado Líder-Padre, sentado al estilo de Ramses II, llevando en su regazo paternal a todo su pueblo sonriente, con sonrisas que parecían plásticas. La página deportiva estaba dedicada a la visita que el Líder-Padre hizo a un juego de fútbol. El cronista deportivo se extendió en prolijas descripciones acerca de cómo estaba vestido, si sonrió, si se sacó un moco o si se rascó el culo. Solo al final dijo que el partido terminó 3 por 2 a favor del equipo que ganó, no recuerdo cuál.

Aún peores fueron los relatos de Rojas, un médico amigo que viajó a Corea del Norte a aprender acupuntura.

Lo primero que le llamó la atención fue que todos los días, a las 10:00 de la noche, decenas de jóvenes invadían los parques, reuniéndose bajo las luces de los faroles cual mariposas nocturnas. Al averiguar la causa, Rojas quedó perplejo cuando supo que estaba prohibido mantener las luces de las casas encendidas después de las 10:00 de la noche. Así, cuando había exámenes, los estudiantes debían irse literalmente al parque a estudiar con las luciérnagas. Rojas preguntó al coreanito que le atendía si no era más fácil encerrarse en la casa con algún dispositivo que no dejase ver la luz desde la calle. Este le informó que estaba prohibido trancar las puertas o las ventanas de las casas, para que el camarada del Partido de la localidad tuviera el acceso expedito, por si alguna familia necesitaba algo en medio de la noche…

Pero lo peor vino cuando, tras tres meses de estancia en Corea del Norte, las insatisfechas necesidades sexuales de Rojas lo impulsaron a buscar compañera de alguna forma. A la sugerencia que le hizo al coreanito de que le presentase alguna amiguita disponible, este, con su mejor sonrisa kimilsunesca, les aseguró que no se preocupara, que mañana mismo todo estaría resuelto. Pero al día siguiente no fue una linda chinita lo que le presentaron a Rojas, sino una lata etiquetada en indescifrables caracteres asiáticos que contenía ciertas pastillas oblongas… Ante la perplejidad del caribeño, el coreanito le explicó que esa era la medicina que prescribía el Líder-Padre a los jóvenes coreanos, para ayudarlos a cumplir con su consigna de mantener la castidad hasta los veintisiete años, edad reglamentaria en que los hombres podían contraer matrimonio. En cuanto a las mujeres, no podían hacerlo hasta los veinticinco.

Rojas se guardó muy bien de preguntar qué pasaba con los que violasen aquel singular voto. A esa altura estaba ya lo suficientemente fogueados en los asuntos norcoreanos como para atreverse a hacerlo.

Por todo lo anterior, el inesperado viaje del Comandante al país del Faraón-Líder-Padre me resultó bastante ominoso. Y mientras mis amigos seguían soñando con la Perestroika, yo temblé ante la sombría perspectiva de verme convertido en uno de aquellos coreanos que andaban por las calles de La Habana, cual bando de guanajos, vestidos todos igual y llevando todos sobre el corazón un sellito con la cara de su Líder-Padre-Faraón-Dios. Y me pregunté cómo luciría yo con un sellito ornado con la ya grisácea barba del Comandante.

Cuando el Noticiero Nacional de TV transmitió el apoteósico recibimiento al Comandante en Pyongyang, no me cupieron dudas de que la Perestroika tropical moriría antes de nacer. Y así fue.

Desde antes que el Comandante regresase del reino kimilsunesco, ya el periódico Granma y el Noticiero se pusieron en onda, y comenzaron a publicar, a diario, continuas diatribas acerca de los grandes logros, las ciclópeas construcciones y la abundancia que el más rígido y ortodoxo comunismo había procurado al pueblo norcoreano, sin la menor concesión a novedades inconvenientes.

No había que ser muy inteligente para darse cuenta de que un Pyongyang faraónico, sumiso y abyecto tenía que ser mucho más atrayente para una personalidad autoritaria que un Moscú irreverente que gozaba de la libertad como niño con juguete nuevo.

En consecuencia, a su regreso, el Comandante anunció que ya tenía su alternativa criolla frente a la Perestroika, a la que bautizó Proceso de Rectificación de Errores y Tendencias Negativas. Pero en lugar de avanzar en el camino de la transparencia y la democratización, lo que hizo fue dar marcha atrás a lo poco que se había adelantado desde la rusificación de 1975.

En primer lugar, culpó a los tecnócratas del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía de haber metido al país en un desastre, y envió a su ministro de Planificación, el hasta entonces celebrado Humberto Pérez, a administrar una pizzería o algo por el estilo. Esto, sin tener en cuenta que hasta hacía pocas semanas, el propio Comandante hablaba maravillas de los logros del famoso sistema.

Y mientras Gorbachev se disponía a repartirles la tierra a los campesinos, el Comandante abolió los mercados libres campesinos y las ferias de artesanos, y la policía reinició con saña la persecución de los merolicos.

Todo, porque el Comandante decidió que no se podía admitir nada que tuviera “el más mínimo olor a capitalismo”. Menos mal que no mandó a quitar de una vez el mercado paralelo, donde al menos fue posible seguir consiguiendo de vez en cuando jamón, queso, laterías y yogur provenientes de Europa Oriental.

Con el pretexto de asegurar la prometida abundancia en el suministro de alimentos, se desempolvaron las olvidadas movilizaciones agrícolas, que desde casi 10 años atrás habían sido abandonadas por dispendiosas, obsoletas y poco eficientes. Y a pesar de que una vez más obligaron a cientos de miles de habitantes de las ciudades a trabajar durante intervalos variables de tiempo en las granjas estatales, y de que el Comandante proclamó que esa era la forma óptima de cultivar la tierra, casi inmediatamente desapareció la abundancia de productos agrícolas que mantenía el mercado libre. Al cabo de 15 días, los grandes agromercados estatales que se construyeron como alternativa auténticamente socialista, exhibían sus mostradores tristemente vacíos, como en los peores días de los años 60.

A pesar de ello, en el periódico Granma y el Noticiero Nacional de TV se insistía cada vez más en las colosales producciones de plátanos, papas y otros cultivos que se obtenían en las granjas estatales, gracias al trabajo de los contingentes de trabajadores de la ciudad, que eran movilizados por miles hacia el campo. Lamentablemente, en algún lugar indeterminado entre las cámaras del Noticiero y los mostradores de los mercados, toda aquella abundancia fílmica desaparecía misteriosamente. Por ello, se murmuraba que un genial ingeniero, premiado por la Asociación Nacional de Inventores y Racionalizadores, estaba trabajando en la invención de un aparato que permitiría materializar las señales de video, y poder así hacer posible que un ama de casa obtuviese plátanos conectándolo al televisor, ya que en el mercado esto era cada vez más difícil.

Por otro lado, el Comandante se olvidó de la deuda externa del Tercer Mundo, volcado de nuevo a la dirección de la vida nacional, y se dedicó a supervisar personalmente la construcción de cada campamento de movilizados agrícolas, el tipo de cepas de plátano que se sembraba y cuáles eran las malas yerbas más agresivas. Y los funcionarios perdieron la dulce esperanza de poder manejar sus propios asuntos. Se volvió a la parálisis. Nadie se atrevía a hacer nada sin que el Comandante lo orientase antes. Y el Comandante, por muy Comandante que fuera, y aunque ustedes no lo crean, era solo un ser humano, atado a su pesar por las leyes de la física, que le impedían estar en más de un lugar al mismo tiempo. En consecuencia, una vez más toda aquella actividad que no recibiera la atención personal del Comandante quedó paralizada, como siempre había sido desde 1959. Paradójicamente, y como si todo el mundo hubiera estado dormido o comiendo mierda durante los últimos veintiocho años, el Comandante, a grito pelado, proclamó:

—¡Ahora sí vamos a construir el Socialismo!

A lo que muchos de sus hasta entonces sinceros seguidores se preguntaron:

—¿Y qué coño estábamos haciendo hasta ahora?

Al tiempo que insistía en la absoluta originalidad del socialismo paradisíaco, el Comandante se dedicó a resucitar el olvidado stajanovismo de los tiempos de Stalin, tan desprestigiado en su patria de origen, en una versión tropical.

Y organizó unos llamados “contingentes”, en el viejo estilo monástico-militar de siempre, especie de Batallones-Sagrados-De-La-Clase-Obrera, con los cuales el Comandante soñaba construir cualquier cosa que se le ocurriera. Albergados lejos de sus familias, trabajando un número indeterminado de horas diarias, los “contingentes”, según el Noticiero y el Granma, eran la cumbre de la abnegación inherente al trabajador con verdadera conciencia socialista, y su ejemplo debía ser imitado por todos. Pero mientras en los “contingentes” se comía carne y se tomaba leche todos los días, y sus miembros tenían asegurado pasar sus vacaciones en algún reservado centro turístico, los que debíamos imitar su ejemplo comíamos carne, si acaso, una vez al mes, y pasábamos las vacaciones en los escollos de la Playita de 16.

Y así, después del viaje a Corea, el Comandante invirtió eficientemente el sentido de las manecillas del reloj.

La influencia del pensamiento kimilsunesco (o el de Luis XIV) sobre el Comandante fue tan marcada que en una de sus constantes diatribas este afirmó enfáticamente que “…Yo soy la Revolución, yo soy la Patria…”. Razón por la cual, la gente, que siempre evitaba llamarlo por su nombre, lo bautizó con el nuevo nombre de guerra de Zoila.

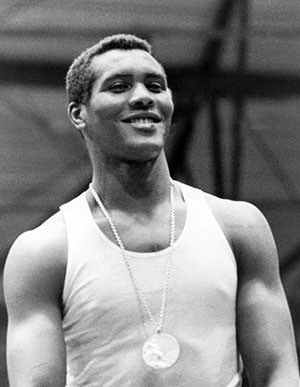

Otra de las consecuencias más lamentables de la nueva pasión que Zoila había concebido hacia la Corea de Kim-Il-Sung fue que la humanidad se vio privada, aparentemente por bastante tiempo, de ver a un hombre, un cubano, romper el record de ganar más campeonatos Olímpicos de boxeo en los pesos supercompletos.

De hecho, Teófilo Stevenson hubiera podido ganar cinco campeonatos olímpicos consecutivos, hazaña poco probable de igualar en los siglos venideros.

Yo lo vi un día en el Neurológico. Según el camaján dirigente deportivo que lo trajo, los enemigos del boxeo en el Comité Olímpico Internacional, encabezados por un tal Príncipe de Meyrode (que según el funcionario era un cundango (2) intrigante pero que a mí me sonaba como salido de una novela de los mosqueteros), propalaron el rumor de que Stevenson tenía una demencia a consecuencia de los golpes recibidos. Para desmentirlo, Zoila ordenó que se sometiese al excampeón a rigurosos exámenes médicos, incluidos electroencefalogramas, para probar que aquello era falso. Curiosamente, no lo mandaron ni al neurotrasplante, con Hilda Molina, ni al CNIC, con los hermanos Valdés, sino al vetusto y abandonado hospital Neurológico.

Stevenson no tenía demencia. Y no es que los golpes en la cabeza no la produzcan, sino que realmente Stevenson era quizás el boxeador que menos golpes había recibido en su vida. Honestamente, si no lucía muy inteligente, era porque el pobre muchacho nunca lo había sido.

Cuenta la leyenda que una tórrida tarde, a inicios de los años setenta, un carro tripulado por entrenadores y directivos de boxeo corría por una carretera cerca de Las Tunas, en Oriente. De pronto, se reventó un neumático, y el carro tuvo que salir de la vía. Mientras los tripulantes se devanaban los sesos pensando cómo cambiar la rueda, pues no tenían gato, se les acercó a prestarles ayuda un gigantesco joven negro, de simpática sonrisa. Echando a un lado la enorme mandarria con la que hasta ese momento estaba trabajando, el gigante agarró con ambas manos el parachoques y levantó el carro como si fuera una pluma, manteniéndolo así el tiempo necesario para que los tripulantes pudiesen cambiar la rueda. Mientras todo esto tenía lugar, el entrenador principal examinaba con ojo crítico los imponentes músculos que se henchían bajo la morena piel del gigante, y maduraba una idea que daría inicio a una de las carreras deportivas más espectaculares del siglo XX.

Cuando hubieron terminado y el gigante se disponía a despedirse, el entrenador le dijo:

—Oye, compay: ¿Te gustaría hacerte boxeador?

Así cuentan que fue que Teófilo Stevenson emprendió el camino de la gloria deportiva.

Poco tiempo después, en la Olimpíada de Munich de 1972, donde mismo los terroristas palestinos de Septiembre Negro asesinaron a unos indefensos atletas en venganza por haber cometido el crimen de nacer israelitas, Teófilo Stevenson obtuvo su primer campeonato, al ponerle la cara como un mapa a Duane Bobick, la gran esperanza blanca de los yanquis. Este hecho, y el haber rehusado firmar un contrato millonario con el boxeo profesional yanqui, hicieron que Stevenson atrajese la atención de Zoila, que de inmediato lo prohijó, convirtiéndolo en una suerte de su gladiador o gallo fino gigante personal.

Los años siguientes vieron al coloso negro de fácil sonrisa acumular triunfo tras triunfo, vapuleando a rivales de los cinco continentes. Tan sólo tenía un fantasma, un mediocre boxeador ruso llamado Visolski, cuya única cualidad era no caerse al primer derechazo de Stevenson e, inexplicablemente, infundirle temor, por lo que logró ganarle varias peleas por decisión. Pero afortunadamente, en todos los campeonatos olímpicos o mundiales, el tal Visolski era rápidamente eliminado en la primera pelea por cualquiera de sus oponentes, que a su vez indefectiblemente era después abatido por la terrorífica derecha de Stevenson, si tenía la desgracia de topar con él. Hasta el segundo hombre de la división superpesada del Paraíso, un tal Milián, agarró a Visolski en un combate amistoso durante el Festival de 1978, y le propinó tan tremenda paliza que le fracturó varias costillas. Después de eso, más nunca se oyó hablar de Visolski. Milián murió poco después, apuñalado arteramente por la espalda a manos de un sujeto esmirriado, al que solía aterrorizar en la cervecería en la que ambos acostumbraban a emborracharse, por lo que Stevenson quedó como único e indiscutido supercampeón del Paraíso.

En la Olimpíada de Moscú, en 1980, Stevenson ganó su tercer título de la forma acostumbrada, apabullando a sus contrarios, aunque algunos de sus compatriotas fueron desposeídos de sus triunfos por los jueces rusos y de los demás países eslavos. Estos tenían una singular forma de daltonismo para el negro. Veían apenas la mitad de los golpes que daban los negros cubanos y el doble los que daban los rubios. Por tanto, para poder ganar, los negritos del Caribe estaban obligados a hacerlo por nocao.

Así, Stevenson igualó el récord de tres campeonatos olímpicos ganados, y todo el mundo pensaba que no le costaría ningún trabajo romperlo. Pero el destino y Zoila dispusieron otra cosa.

Todo empezó porque los yanquis no quisieron ir a la Olimpiada de Moscú, porque decían que en Rusia se violaban los derechos humanos, y en protesta por la invasión nocturna de Afganistán y el fusilamiento de su presidente. Y aunque el Granma y el Noticiero, al igual que todos los periódicos y noticieros del campo socialista, la emprendieron con diatribas contra aquellos imperialistas que mezclaban indebidamente la política con el deporte, cuando llegó 1984, y la Olimpíada se celebró en Los Angeles, Rusia, en represalia, decidió no enviar a sus atletas. Obviamente, todos los amigos de Rusia, salvo Rumania, imitaron el ejemplo. Y por supuesto, Zoila tampoco permitió que los suyos fueran. Y así, Stevenson perdió la oportunidad de ganar su cuarto título, aunque estaba en excelente forma.

Y aunque el pobre Stevenson, en su fuero interno, tiene que haber comprendido la magnitud de la pérdida, jamás dio muestras de ello, y con su sonrisa de siempre, acató la orden de su Comandante. Además, no le quedaba otro remedio.

Los dos años subsiguientes vieron un declinar de la carrera deportiva del gigante, aunque su carrera política sí prosperó, siendo nombrado, en lugar de campeón olímpico, diputado a la Asamblea Nacional, accediendo así a la vida de la camajanía. Sin embargo, hacia 1987, Stevenson tuvo un imponente resurgimiento, y evidentemente no habría nadie capaz de quitarle el tetracampeonato.

Pero otra vez intervino Zoila, tan eficientemente como de costumbre.

Todo, porque al Comité Olímpico Internacional se le ocurrió darle la sede a Seúl, dado que los coreanos del sur exhibieron convincentes razones económicas para asegurar que los Juegos serían un éxito. Pero a Kim-Il-Sung se le metió en los tarros que si se hacía Olimpíada en Seúl, también había que hacerla simultáneamente en Pyongyang, aunque esta no había optado por la sede.

Lógicamente, nadie le hizo caso a Kim-Il-Sung. Aunque en su país fuera Líder-Padre, Faraón, o lo que fuera, la mayoría del resto del mundo pensaba que no era más que un viejo megalomaníaco. Y aunque el viejo comemierda hizo llamados a sus colegas del campo socialista a que hiciesen por él lo mismo que hicieron por Rusia en 1984, boicoteando los Juegos, ni Rusia ni ningún otro país comunista le hizo caso. No iban a estar hablando de Perestroika y Nueva Mentalidad y al mismo tiempo estropeando aquella celebración, que teóricamente era un vínculo pacífico entre los pueblos, aunque Hitler la usara en 1936 para hacerle propaganda al nazismo.

Y todo el mundo fue a Seúl, menos la gente de Kim-Il-Sung. Y tampoco la de Zoila, que fue el único que le hizo caso al viejo megalomaníaco. Zoila también se estaba poniendo vieja, y además estaba deslumbrada por su reciente experiencia faraónica.

Así fue que el pobre Stevenson perdió su última oportunidad de ganar el cuarto campeonato olímpico. Como él también estaba empezando a ponerse viejo y ya sus facultades declinaban, no tendría otra oportunidad. No ha vuelto a surgir otro boxeador como él. Y cuando lo haya, y logre ganar el tetracampeonato olímpico de los pesos supercompletos, tendrá que dar eternamente las gracias a aquel Comandante que impidió que otro lo hiciera antes. Así es la ideología.

Stevenson, al igual que los demás atletas, aceptó sumisamente la decisión de Zoila. Aunque para el tricampeón ya no habría otra oportunidad, los demás atletas necesitaban poder seguir viajando y teniendo dietas especiales que les permitiesen continuar llevando una vida soportable en el Paraíso. En definitiva, las Olimpiadas no eran la única oportunidad de salir.

Después de aquello, todo empezó a irle mal al pobre Stevenson. Cuando dejó de ser figura pública, de alguna forma poco clara se marchitó el apasionado amor que hasta ese momento su mujer sentía por él. Casi inmediatamente, la digna señora concibió idéntica pasión por cierto coronel del G-2, con el cual se puso a vivir, después de poner en la calle a su excélebre exesposo. Stevenson no se resignó a la pérdida.

Poco tiempo después de que Stevenson nos visitara en el Neurológico, me encontré en la calle con un antiguo compañero que había continuado su carrera de médico militar. Después de un efusivo saludo, y de un rato de charla intrascendente, propia de amigos que llevan mucho tiempo sin verse, mi amigo me cuchicheó a los oídos:

—A que no te enteraste de lo que le pasó a Stevenson.

—No. ¿Qué le pasó?

—Que estuvo preso…

—¡Preso! ¡No es posible! ¿Y eso cómo fue?

—Por querer matar al querido de la exmujer… El tipo es un coronel de la Seguridad, y se colaba a cada rato en la casa a echarse a la tipa. Le iban a hacer un juicio a Stevenson, pues lo agarraron tratando de sabotearle el carro al tipo, pero el Comandante decidió soltarle, con la condición de que volviera a Las Tunas y desapareciera del mapa…

Algún tiempo después, supe de Stevenson, por última vez, cuando vi en el periodico Granma que había atropellado a un transeúnte mientras conducía su Lada, a exceso de velocidad y en estado de embriaguez. Se habló otra vez de un juicio y de la cárcel, pero al poco tiempo todo se diluyó en el olvido.

Al igual que los sueños de Stevenson de ganar cuatro títulos olímpicos, se hundieron las esperanzas de miles de habitantes del Paraíso de que se hiciera en él una Perestroika que nos permitiera algún día llegar a vivir algo parecido a una existencia normal.

Sin embargo, hubo algo que no fue posible hacer volver atrás, y eso fue el gusanito sembrado en la imaginación de muchos cubanos por el despetronque que Gorbachev estaba formando en Rusia. Cada nueva Sputnik o Novedades traía las noticias de ajustes de cuentas hechos a camajanes que llevaban décadas vacilando el comunismo, o de la apertura de cooperativas o pequeñas empresas que permitían a los asombrados rusos el acceso a nuevas e ignoradas golosinas, o la renovación de la industria electrónica, hasta entonces relegada, asociándose con empresas japonesas o reconvirtiendo plantas de la industria militar. Por eso, no pasó mucho tiempo antes de que Zoila mandase a prohibir Novedades de Moscú y Sputnik, como mismo en otro tiempo prohibió a los Beatles, a Santana, a Feliciano o a Vargas Llosa. Nadie se hubiera imaginado jamás que un día se llegaría a prohibir una publicación rusa, pero, a pesar de Zoila, el mundo estaba cambiando, salvo en Cuba, Alemania Oriental y Corea del Norte.

Pero con prohibir las publicaciones rusas, no pudo evitar que cada día se pusiera más en evidencia que todo el absoluto e infalible recetario de Ma y Engue estaba plagado de errores y tergiversaciones tenidos hasta entonces como dogmas santos. En ninguna parte, la genial doctrina había previsto el despetronque que estaba ocurriendo. Muchos, hasta entonces convencidos honestamente de la veracidad del dogma comenzaron a cuestionárselo y a buscar nuevos horizontes.

Y a pesar de que Zoila insistía en que nada había cambiado, y en que con sus nuevas y geniales iniciativas al fin se construiría el socialismo, algo absolutamente nuevo sucedió. La gente comenzó a perder el miedo a hablar. Y hasta aparecieron algunos hombres y mujeres, émulos tropicales de Don Quijote, que se atrevieron por primera vez en treinta años a disentir, a protestar públicamente contra las cotidianas arbitrariedades y en defensa de los derechos humanos. Pero cuando dos hombres, cuyos nombres nunca aparecieron en el Granma ni el Noticiero, intentaron organizar en los muelles un sindicato Solidaridad al estilo de Walesa para hacer una huelga, el G-2 los desapareció rápidamente. Alguien me dijo que los fusilaron. Y pronto Zoila descubrió un nuevo uso para sus adorados “contingentes”, aparte de hacer albergues y sembrar plátanos. También servían para apalear disidentes en lugar de la policía, en las mejores tradiciones del pueblo enardecido de cuando el Mariel.

Pero Zoila no tuvo mucho tiempo para seguir centrando su atención en los centros de nuevo tipo, los plátanos o los médicos de la familia. Pronto fue distraído por nuevos acontecimientos más allá del océano… [continuará]

Notas:

- Reproducción onomatopéyica de la forma en que un viejo amigo, guaposo de Lawton y estudiante de economía en la Universidad de La Habana, usaba para nombrar a los fundadores de la doctrina comunista.

- Homosexual.

©Flavio Petrus Sabbatius. All Rights Reserved