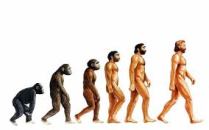

Como especie, la evolución nos ha enderezado y permitido andar a dos patas. Sin embargo, esa misma gravedad y a escala individual, se ceba en la tercera edad como si necesitara de reafirmación tras ser descubierta; algo parecido a lo que sucede con las pensiones, tema que puede soslayarse sin dificultad hasta que nos afecta directamente. La gravedad se alía con la artrosis en lugar de dar caña a quienes viven por todo lo alto o miran desde arriba y por encima del hombro; es ahí donde debiera manifestarse en toda su crudeza y no pesar sobre el octogenario que, puesto a opinar, imagino que clamaría incluso por un cielo a ras de suelo por ser precisamente el que frecuenta, luchando por enderezarse si acaso se le ocurre recoger algo o simplemente atarse los zapatos.

El caso es que si Newton no hubiera sido abducido por la dichosa manzana caída sobre su cabeza, de verse obligado a hacerse con ella y con cuarenta años más, probablemente se habría planteado la Ley de gravitación con menor entusiasmo.  Por lo que a mí respecta, que móvil o monedero dejados a su aire se desplacen siempre hacia abajo o el nombre de Despeñaperros fuese el de Levitaperros de no existir la gravedad, no me inspiraba reflexión alguna hasta que he debido arrodillarme y levantarme a continuación sin tener dónde agarrarme. Y no estoy todavía en los ochenta.

Por lo que a mí respecta, que móvil o monedero dejados a su aire se desplacen siempre hacia abajo o el nombre de Despeñaperros fuese el de Levitaperros de no existir la gravedad, no me inspiraba reflexión alguna hasta que he debido arrodillarme y levantarme a continuación sin tener dónde agarrarme. Y no estoy todavía en los ochenta.

Tras experiencias parecidas, deduzco que determinadas normas debieran contar con más excepciones, y no me refiero únicamente a los encarcelamientos en Cataluña o a la ley del más fuerte, por generalizar. Porque el asunto al que hoy me refiero no mueve a risa: es grave y, quizá de ahí, el nombre de gravedad. Sucede que, quienes elogian la tercera edad, tal vez sea porque nunca debieron agacharse a por sus gafas.