Literatura. Crítica.

Por Félix J. Fojo…

Las historias de Hollywood son… historias.

Y esta es una de ellas.

En junio de 1954, con una temperatura al sol de más de 40 grados centígrados, un nutrido grupo de estrellas de Hollywood, extras, camarógrafos, maquillistas, sonidistas, cocineros, conductores y ayudantes de set, arribó para filmar una superproducción cinematográfica a una zona perdida y de no muy fácil acceso del desierto de Utah conocida como Snow Canyon, un nombre bastante paradójico, por cierto.

Aparte del calor agobiador, el polvo, que se levantaba en nubes al soplar el viento, los animales ponzoñosos, el sol de justicia, el ominoso silencio que reinaba en el lugar, la comida monótona y casi siempre estropeada, las dificultades con el agua potable y el tenaz aburrimiento, sobre todo para gentes acostumbradas a la crispada y noctámbula vida de Los Angeles, lo más llamativo del lugar eran sus ásperas y extrañas arenas, una arena fina que brillaba con un resplandor rojizo por las noches y que todos veían como «una característica singular, incluso bella, y muy propia del lugar», sin preguntarse el porqué del fantasmal resplandor.

Pero no habían desembarcado allí como exploradores o turistas sino para trabajar, y cuánto antes cumplieran con la tarea por la que les pagaban, a algunos muy bien, a otros no tanto, pues mucho mejor.

Pero… ¿Qué película filmarían en un sitio tan distante y espantoso?

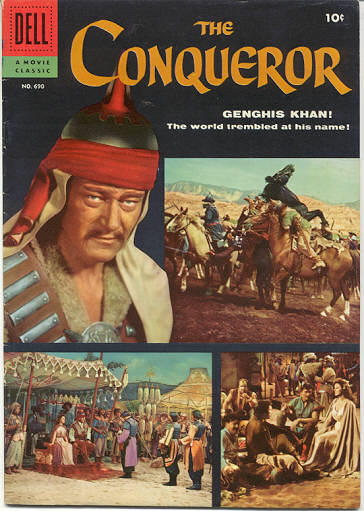

Pues, The Conqueror, la biografía histórica, es un decir, del famoso guerrero mongol Gengis Kahn, una cinta producida por la empresa RKO con dinero, mucho dinero, del magnate Howard Hughes y con una constelación de estrellas impresionante: John Wayne, Susan Hayward, Lee van Cleef, Pedro Armendariz, Agnes Moorehead, William Conrad, John Hoyt, Jeanne Gerson y alrededor de un centenar más.

Toda una apuesta en grande.

Lo que no sabían los patrocinadores, el director, el productor ni los artistas, ni nadie en aquella abigarrada y problemática muchedumbre, ansiosa desde el primer día por poner fin a tan torturante aventura, era que a unos 150 kilómetros de aquel silencioso y poco común desierto, cruzando la frontera del estado de Nevada, en un páramo sin vida conocido como Yucca Flat, se encontraba el campo de pruebas NTS (Nevada Test Site), donde el Ejército norteamericano hizo estallar unas cien, quizás un poco más, bombas atómicas y de hidrógeno entre 1951 y 1992. Para la época de la filmación que comentamos, 1954, se habían hecho estallar allí unas treinta bombas, de las primitivas, las más sucias y contaminantes.

Tampoco sabían, ¿cómo iban a saberlo? que el viento, por razones meteorológicas muy específicas, relacionadas con las corrientes de aire y la disposición geográfica de los cañones de montañas, soplaba casi todo el año desde Yucca Flat hacia Snow Canyon, transportando y depositando en este último lugar residuos de yodo, uranio, estroncio, cobalto y plutonio radiactivos que, al mezclarse en el suelo, hacían brillar las arenas con un espectral y siniestro resplandor rojizo.

Y así, con alguna que otra aventurilla amorosa, no muchas, más de una diarrea, algunas caídas y accidentes con los caballos, y el disfrute nocturno de la belleza del sitio, se siguió adelante con la filmación

Y como todo lo que comienza termina y aquella inolvidable y problemática ─las anécdotas de peleas e intrigas son incontables─ filmación llegó a su fin, todos regresaron a sus casas, el largometraje se editó, la productora llevó a cabo una gran promoción en la prensa, la película se distribuyó y…

Y The Conqueror fue una catástrofe, un verdadero y descomunal desastre de taquilla, un patinazo económico casi como para cortarse las venas.

Malamente la cinta recuperó la inversión original ─demoró muchísimo para lograrlo y hay quien dice que ni eso─ y Howard Hughes, un tipo egocéntrico e incapaz de soportar una derrota o reconocer una equivocación, pagó de su bolsillo para recogerla de los circuitos cinematográficos y para que no se hablara más del asunto.

La crítica de prensa, despiadada como siempre, tildó la película, entre otras muchas y muy feas cosas, de ridícula, tonta, exagerada, fantasiosa y ajena por completo a la historia real, algo común en Holywood, y que casi siempre se pasa por alto, pero que esta vez no le perdonaron a la superproducción de la RKO, vaya usted a saber por qué. Fue la última película producida por Howard Hughes y fue también la última película en la que se involucró la ya declinante por entonces RKO.

Pero lo verdaderamente malo empieza ahora.

A los ocho meses de terminada la producción murió, de un tumor cerebral poco común, Victor Young, el musicalizador. Dick Powell, el director, falleció a causa de un linfoma no Hodking de rápida evolución. Pedro Armendáriz, el formidable actor mexicano, se suicidó cuando le diagnosticaron un cáncer, ya inoperable, de riñón. La versátil Agnes Moorehead se consumió hasta la muerte por un agresivo carcinoma pulmonar. Susan Hayward la siguió a la tumba a causa de una neoplasia cerebral de galopante evolución, y el señor Mario Michael Morrison, conocido en el mundo entero como el duro y aguerrido John Wayne, se rindió ante un cáncer de páncreas y estómago prácticamente intratable.

Otros 85, de los 220 actores, cooperantes y técnicos, fallecieron en menos de treinta años, todos afectados por tumores y cánceres de diversas localizaciones, muy por encima del promedio estadístico norteamericano.

Marlon Brando, la primera selección de la RKO para el papel de Temujin (Gengis Kahn), se negó a filmarla ─era un tipo muy intuitivo para esas cosas─ alegando que el guión no le complacía. Y murió de viejo.

Howard Hughes, el excéntrico multimillonario, no padeció nunca de cáncer. Murió loco. Cuando lo encontraron muerto ─se dice que de hambre y sed─ en su enorme y solitaria mansión californiana, tenía montada una cinta en el proyector, siempre encendido, de su cinematógrafo privado.

¿Cuál?

Acertó, querido lector:

¡The Conqueror!

©Félix J. Fojo. All Rights Reserved