Literatura. Homenaje. Crítica.

Por Carlos Penelas.

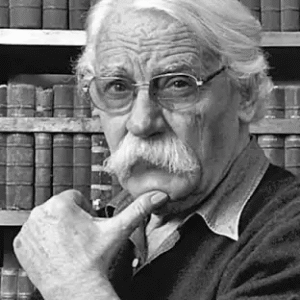

En estos días vuelvo a evocar a David Viñas. Tal vez por la decadencia del país, de sus cuadros políticos y culturales, por la fragilidad mental de una sociedad y el horror que nos interpreta lentamente en cada situación. Y percibir cotidianamente una educación sin destino. No es nostalgia. Es una sociedad que desconozco, sin memoria política o histórica, sin identificación con lo ético, con la intimidad, con la sensibilidad.

Necesito hablar una vez más de uno de los intelectuales que influyeron en la cultura de nuestro país. Y más allá. De uno de los hombres que marcaron para siempre en mí una mirada crítica de la sociedad y de lo literario.

Boris David me hablaba de su hermano Ismael Aarón, de su padre Ismael Pedro Viñas, de Esther Porter (Esther Polinsky) esa joven judía anarquista; su madre. De su mujer Adelaida Gigli, Adelaida, como mi abuela paterna. De sus hijos desaparecidos: María Adelaida y Lorenzo Ismael. Era de Boca, yo de Independiente. También el buen fútbol nos unía. Otro fútbol, otros tiempos.

Fui un fuerte lector de Los dueños de la tierra, Hombres de a caballo, Dar la cara, Las malas costumbres, En la semana trágica, Indios, ejército y frontera, De Sarmiento a Dios, Menemato y otros suburbios…

Lo conocí en 1970, cuando publiqué mi primer libro. Estaba leyendo en el café y bar Astral, Rodríguez Peña y Viamonte, donde casi a diario iba a conversar con mi padre y mi hermano mayor. Fue atento, me invitó a sentarme a su mesa y me escuchó hablar de poesía, de política, de seres que comenzaba a descubrir. Le dediqué un ejemplar y pude transmitirle mi opinión sobre Los dueños de la tierra y artículos que venía analizando. Fue cálido y generoso. Siempre lo fue conmigo, en todo.

Con el tiempo me dio la oportunidad de conocer cada departamento donde se mudaba. Calles de una zona mítica: Viamonte, Corrientes y Uruguay, J.D. Perón, Córdoba, Piedras… luego otra vez al barrio. Ahora Tucumán, un solo ambiente. El único departamento que no conocí. Nos veíamos seguido. En Corrientes y Montevideo, un bar que alguna vez tuvo historia, en Tucumán y Montevideo, algo peor, con un nombre que prefiero olvidar. Estuvo en casa, estuvo en la Federación Libertaria Argentina. Una conferencia donde se sintió desconcertado —igual que yo— ante una carga inimaginable de populismo y ebriedad ideológica. (La desintegración comenzaba a acentuarse, a confundir categorías, a mezclar datos históricos. Los viejos libertarios se estaban muriendo y los “nuevos” llevaban la ignorancia y el ímpetu de la masividad.)

Luego fuimos a cenar con Rocío, cerca de Constitución. Tuvimos nombres comunes, vidas, viajes que se relacionaban con la literatura, pero también con la realidad, con lo polémico y lo sensual. Admiración e inquietud, como en cada uno de aquellos viejos anarquistas que conocí: polémicos, íntegros, arbitrarios.

Mi abuela, dije, se llamó Adelaida, el mismo nombre que la mujer con la cual se casó y tuvo dos hijos. Un gran amigo de su padre se llamaba Penelas, allá en el sur, en otros tiempos. Y seguían nombres: Casilda, Lola, Luis Seoane, Arturo Cuadrado… y la guerra civil española. Hubo en tantos años encuentros y desencuentros. Con Ricardo Monner Sans hablamos de él. Con David, de la familia de Ricardo, del profesor José María, de las tías. Le agradaba el nombre de mis hijos: Emiliano y Lisandro. Lisandro, fuimos a verla con gran emoción. Las dos veces, las dos versiones. Viñas, un hombre con educación, con señorío, con conducta. Y elegante, seductor, bueno.

Vino el exilio, su exilio y luego el reencuentro, en un hotelito de la calle Montevideo, entre Corrientes y Sarmiento. Años duros para él, años de nueva energía, de nuevos proyectos. Literatura argentina y realidad política, una forma diferente de leer, una manera iniciática de la obsesión estética e ideológica. Una vez más desbordaba con su impulso, con su falta de medida. Nos contagiaba, para bien y para mal.

En más de una ocasión se preocupó por mí. Junto a Luis Zamora, eso lo supe mucho tiempo después. Y entonces venían otros nombres: Luis Franco, Luis Alberto Quesada, Luis Danussi, Luigi Pirandello, Martínez Estrada. Y, por supuesto, Sarmiento. Siempre hablamos de política y también de literatura, de otra literatura. Mencionábamos a Charo y a Hugo Cowes. Fueron muchos años, intensos años de intentar recobrar lo que sabíamos perdido. Vivíamos la decadencia, las revoluciones frustradas, la corrupción y la imbecilidad en cada político, en cada intelectual. Aquí y en Latinoamérica, aquí y en Europa, aquí y en el planeta.

Soslayamos la muerte, la desesperanza. Enunciábamos alcahuetes de turno, lameculos de turno, oportunistas de turno. A veces no coincidíamos. Entonces conversábamos de otros temas. Le dije que estimaba a Horacio Tarcus, por ejemplo. Muchas veces nos mirábamos y nos quedábamos en silencio, callados. Haciendo un gesto, un ademán. Ya estaba todo dicho. Entonces volvíamos sobre las páginas de La Nación —el diario de los Mitre, recordaba— con sus biromes [bolígrafos], englobando artículos, englobando números o titulares. Arrollador y sin tapujos —serio, ofuscado— su mirada era la de Balzac. Después, cada uno a lo suyo. Sin esperanzas combatía hipótesis, programas, parnasos y recovecos. Honesto, sin dobles intensiones. Utópico, tal vez.

Curiosamente, me dedicó varios libros de su autoría. No solía hacerlo. Creo haber leído todo o casi todo. Los últimos años me dolía su decadencia. Estaba más solo, más enfermo, más callado. El entorno social y político no ayudaba, seguía siendo vomitivo. Continué viéndolo hasta el final. Intenté ayudarlo. Pocos, muy pocos en estos últimos tiempos. Pepe, Ramona, Arturo, seres cálidos, sencillos, que lo vigilaban, que intentaban atenderlo, cuidarlo, protegerlo. Viñas siempre fue hosco y difícil.

Cuando se estaba por publicar una selección de la obra de Barret le hablé para que escribiera el prólogo; estaba cansado. Unos amigos de La Pampa me llamaron para que viajara a una conferencia. Ya no era posible. Recordábamos textos, historias, anécdotas. Sin volver al pasado. A veces hablamos de Ricardo Aldao, de la posibilidad de nadar otra vez en una pileta, de Ismael, de Contorno, de la facultad (de Viamonte, de Independencia, después de Puán), de Borges, de Walsh, de Conti, de Santoro, de Sabato.

Nos producía placer recordar a Cámpora y a otros obsecuentes ilustres, comentar las comidas de Galicia o ciertas anécdotas de mi padre. Y de su padre, cuando polemizaba como un orador insurrecto subido a un auto en la esquina de Corrientes y Paraná. Siempre coincidimos en que un intelectual no puede ser oficialista ni dogmático. Nos reíamos al evocar ciertos camaradas del PC o de la izquierda nacional. Y de las revoluciones cesáreas o los dogmas celestiales. Un hombre honesto, Viñas. Un hombre con contradicciones. Un hombre entero. Historias, diría, escenografías, repetiría. Articulaciones de burócratas y caballeros con alfombras.

Hoy extraño esta amistad del siglo XIX. Pocos como él, pocos con sus agallas y su soledad a cuestas. Fiel a sí mismo, fiel a un carácter, a un estilo. Fue una época. Con Héctor Ciocchini y Luis Franco lo comentábamos, veíamos venir el ocaso. Ahora no se leen diarios impresos en papel, la pobreza y la suciedad de las calles produce desolación, la Avenida Corrientes es un dolor a cada paso. Cerraron librerías y cines. Hay mormones y evangélicos en los cines y en algunos teatros. Los bares son otros, la gente es otra, el universo es otro. Lo que fue conciencia política hoy es devastación. Los tatuajes y el mal gusto asedia. Parece que los puentes y los debates fervorosos desaparecieron. La imbecilidad, el desconocimiento hostigan, fatigan. El tedio se combate con series.

Algo más. Conocí y traté con frecuencia a un ser excepcional —profesor y maestro de mi hijo Emiliano— hablo de José Martínez Suárez, quien ayer hubiera cumplido cien años. Martínez Suárez filmó, dirigió, Dar la cara, una película en blanco y negro sobre un guion escrito en colaboración con Viñas, después de la cual David realizó la novela homónima. Sin duda una circunstancia curiosa, ya que por lo general las películas son inspiradas por la obra literaria en primera instancia y no al revés. Se estrenó el 29 de noviembre de 1962.

Con la elegancia que lo caracterizaba don José señaló por aquel entonces: “Después de que vieron mi película, El crack, me contactó Ernst Kehoe Wilson para conversar sobre el guion de Viñas, llamado entonces Salvar la cara. Me citó en una oficina de Riobamba y Santa Fe. No me interesó tanto. Después de más de dos meses de encuentros en mi casa y la de Viñas, algo no me cerraba. Yo tenía mis objeciones.“¿Y si lee Torre Nilsson todo esto para el desempate?”. Leopoldo leyó el texto y coincidió en nueve de los 12 cambios que yo había hecho. Asunto cerrado y empezó el rodaje.

Otrosí digo: nunca nos tuteamos.

[Buenos Aires, 2 de octubre de 2025]

© Carlos Penelas. All Rights Reserved.